2004�N10��10��

�@�@

2004�N9��19������A���I�Ȋό��ړI��1�T�Ԃقǃh�C�c�𗷂��Ă��܂����B���̗����̒��ŁA9��20���Ƀn�C�f���x���N��w��K�₵�܂����B���̖�

�I�́A

1. �n�C�f���x���N��w�}���ق�1900�N���ǂ̒��x�̐����ɂ��������̒��������F�[�o�[���ϗ��_���������ɂ������āA�ǂ̒��x�̎������Q�Ƃł�����

2. �n�C�f���x���N��w�}���قɌ��݂���p���̒���

3. ���H���t�K���O�E�V�����t�^�[�����i�n�C�f���x���N��w�Љ�w�������j�ւ̖ʉ�܌��搶�Ɋ��߂Ă��������āA�Љ�����������������

��3�_�ł����B�܂Ƃ��Ƀh�C�c���b���̂́A�قڑ�w���ƈȗ��ł����āA ���Ȃ��b�͂��ቺ���Ă��邽�߁A�}���ٗp�ƁA�V�����t�^�[�����ւ̐����p�ɁA����2�̎������h�C�c��ŏ����Ă����Ă����܂����B�i�����͂����Ȃ藎�� �Ă��āA���@��Ԃ�̊ԈႢ�͂�������Ǝv���܂����A���̓_�͂��������������B�j

�i1�j�}���قւ̎���[

Die Dispute über Max Weber in Japan: Ist Max Weber ein Verbrecher oder ein Betrüger ?

Im September 2002 in Japan, ein Buch, das "Das Verbrechen von Max Weber" hieß, wurde herausgegeben. Der Autor des Buchs ist Dr. Tatsuro Hanyu, ein Doktor der Ethik an der Universität Tokyo.

Das Buch wurde dann mit einem Preis ausgezeichnet von der PHP-Stiftung, die die Firma Panasonic, eine der grßöten Firmen in Japan, finanziert.

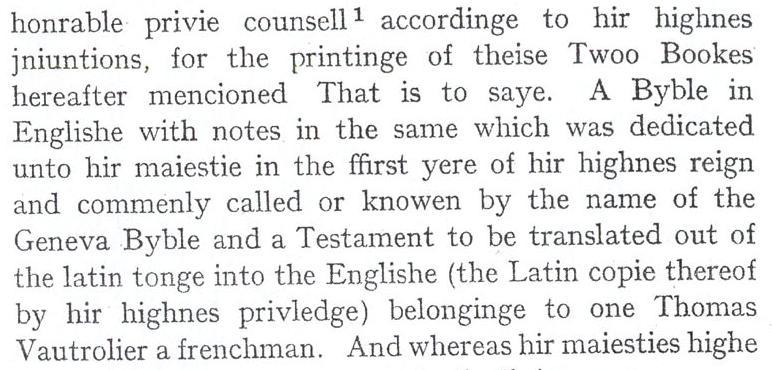

Das Buch behauptet, dass Max Weber nicht direkt die primären Forschungs-Stoffe genug gebraucht habe, sondern hauptsächlich die zweiten Stoffe oder nur die Wörterbücher nachgeschlagen habe, wenn er den berühmten Aufsatz "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" geschrieben hat. Als er, z.B., über das englische Wort "calling" (= auf Deutsch "Beruf") forschte, habe er nicht die originellen englischen Bibeln wie "Geneva Bibel" nachgeschlagen, sondern habe er nur ein Wörterbuch wie "OED" (Oxford English Dictionary) benutzt.

Trotzdem seine Behauptungen voll von Unsinn und manchmal sehr komisch sind, haben manche Leute und eben einige Wissenschaftler in Japan dieses Buch sehr gelobt. Ein Japanischer Forscher des Max Webers, der Hiroshi Orihara heißt, sorgte sich darum sehr, und er hat ein Buch der Widerrede geschrieben. Er hat dann auch an einem Forum auf Internet ( http://www.econ.hokudai.ac.jp/~hasimoto/Max%20Weber%20Dabate.htm) teilgenommen, und dort hat er manche Aufsätze ausgestellt. Weil ich an der Uni von ihm über Max Weber gelehrt wurde, teilte ich auch am Forum ein.

Mein Interesse ist:

(1) Wie war das Niveau der Bibliothek der Universität Heidelberg in der Zeit von Max Weber, d.h., am Ende des 19 Jahrhunderts ?

Wie viel Bücher hatte die damalige Bibliothek hier? War das Niveau besser oder schlechter verglichen mit z.B. dasjenige der Universität Berlin?

(2) Universität Heidelberg ist berühmt mit seiner theologischen Fakultät. Hat die theologische Forschung hier auch gut das Gebiet von englischen Bibeln gedeckt?

Die Frage ist einfach, ob Max Weber hier an der Uni Heidelberg die originellen englischen Bibeln in den 16-17 Jahrhunderten nachschlagen konnte oder nicht.

�i���{���j

�}�b�N�X�E���F�[�o�[�Ɋւ�����{�ł̘_���F�}�b�N�X�E���F�[ �o�[�͔ƍߎ҂��R����

2002�N9���ɓ��{�ɂ����āA�u�}�b�N�X�E���F�[�o�[�̔ƍ߁v�Ƃ������O�̖{���o�ł��ꂽ�B���҂͉H���C�Y�ŁA������w�ϗ��w�̔��m�ł���B

���̖{�́A���{�ł��ő�̉�Ђ̈�ł��鏼�����X�|���T�[�ƂȂ��Ă���PHP���c�ɂ���āA����܂����^���ꂽ�B

���̖{�ł́A�}�b�N�X�E���F�[�o�[���A�L���ȁu�v���e�X�^���e�B�Y���̗ϗ��Ǝ��{��`�̐��_�v�̘_�������������ɁA��1�������ڂɂ͏\���Q�Ƃ����A �����ς�2�������₠�邢�͎����̗ނ������Q�Ƃ����Ǝ咣���Ă���B���Ƃ��A���F�[�o�[���p��̒P���"calling"�i�h�C�c���Beruf�j�� �ׂ����ɁA�u�W���l�[�u�����v�̂悤�ȃI���W�i���̉p�����Q�Ƃ����ɁAOED�̂悤�Ȏ����������Q�Ƃ����Ƃ��Ă���B

�H���̎咣�̓i���Z���X�ɖ����Ă���A�����̉ӏ��Ŋ��m�Ȃ̂ɂ�������炸�A���l���̊w�҂��܂ޑ����̐l�X���A���̖{����ɏ̎^�����B���{�̃��F�[�o�[ �����҂ł���܌��_���́A���̎��Ԃ���ɗJ�����A���_�̏��Ђ��o�ł����B����ɐ܌����́A�C���^�[�l�b�g��̃t�H�[�����ɎQ�����A�����ł���ɑ����̘_ �l�\�����B���́A��w�Ő܌�����胔�F�[�o�[�ɂ��ċ���������߁A�������̃t�H�[�����ɎQ�����Ă���B

���̊S�́A

�i1�j�}�b�N�X�E���F�[�o�[�̎���A�܂�19���I���ɁA�n�C�f���x���N��w�̐}���ق̐����͂ǂ̒��x�ł��������B

�����̐}���ق̑������͂ǂ̂��炢�ł��������B���̐����͂��Ƃ��x��������w�̂���Ɣ�ׂėǂ������̂����������̂��B

�i2�j�n�C�f���x���N��w�͐_�w���ŗL���ł���B���̐_�w�I�����́A�p���̕�����\���J�o�[���Ă����̂��B

����͒P���Ɍ����A�}�b�N�X�E���F�[�o�[�������n�C�f���x���N��w�ŁA16-17���I�̃I���W�i���̉p�����Q�Ƃł����̂��ǂ����Ƃ������ƁB

�i2�j�V�����t�^�[�����ւ̐�������

„Das Verbrechen von Max Weber�g wurde herausgegeben aus Minerva Verlag in Japan im September 2002. Der Autor hieß Tatsuro Hanyu, der in 1953 geboren ist und den Doktortitel der Ethik in 1995 an der Universität Tokyo bekam. Das Buch basiert auf seine Doktorarbeit „Quellenbehandlung Max Webers in der, ‚Protestantischen Ethik�f�g.

Das Buch besteht aus 4 Kapitel. Obwohl es Max Webers „Ethik�g-Aufsatz behandelt, stellen die allen 4 Kapitel lediglich den ersten Teil des Ethikaufsatz als die Objekte der Forschungen. Nämlich, das erste Kapitel ist über die Quellenbehandlung für den Begriff „calling�g in den englischen Bibelübersetzungen. Das zweite Kapitel behandelt nun die Luthers übersetzungen der Bibel, besonders den „Beruf�g Begriff. Das dritte Kapitel ist über die Autobiographie von Franklin. Das letzte Kapitel handelt sich um den Geist des Kapitalismus und das Missverständnis [sic] von Hisao Otsuka (ein berühmter Weberforscher in Japan).

Der Autor zeigt kein Interesse für die hauptsächlichen Streitpunkte des Ethikaufsatzes , sondern er argumentiert nur, wie Max Weber die Quellen für seine Forschungen behandelte, oder ob er sich auf die ersten Stoffe der Forschungen in Wirklichkeit berief oder nicht. Hanyu behauptet, dass Weber in vielen Orten die ersten Stoffe nicht direkt nachgeschlagen habe, einmal weil er untreu gewesen habe, ein anderes Mal weil er die Leser betrügen möchte. Das Buch von Hanyu sei also, wie er behauptet, nicht die soziologischen, sondern die philologischen Forschungen.

Wenn wir sachlich eins nach dem anderen seine Standpunkte bestätigen, können wir fast allen Streitpunkten sehr leicht widersprechen. Also veröffentlichte Prof. Orihara einen Aufsatz für den Widerspruch im April 2003, und dann gab auch ein Buch im Dezember 2003 heraus. Trotz des richtigen Widerspruchs von Orihara, wurde das Buch von Hanyu sehr hoch gelobt von vielen Leuten, die die einigen Wissenschaftler enthalten, und auch viele „Genießmenschen�g in Japan hießen das Buch Willkommen eben als eine Art von „Krimi�g. Das Buch hat schließlich eben einen Preis (Shichihei Yamamoto Preis - PHP Stiftung) bekommen. Der Hauptprüfer des Preises war Prof. Takeshi Yoro, ein sehr berühmter Anatom und der Autor des vielen Bestsellers vor kurzer Zeit in Japan.

Tsutomu Hashimoto, ein Assistenzprofessor an der Universität Hokkaido in Japan, hat eine „Homepage�g für die offenen, unparteiischen Disputationen zwischen Prof. Orihara und Hanyu, und auch für die freien Diskussionen zwischen den Forschern von Weber, im Januar 2004 vorbereitet. Dort kann man jetzt mehr als vierzig Beiträge, die circa 20 Aufsätzen von Orihara enthalten, finden. Von der Seite des Hanyus, aber, hat es bis jetzt keine Beiträge gegeben worden, ausschließlich eines Gesprächberichtes auf einer Zeitschrift „Voice�g, die die PHP Stiftung auch publiziert. Der Bericht ist gar nicht wissenschaftlich, sondern sensationell und politisch.

�i���{���j

�u�}�b�N�X�E���F�[�o�[�̔ƍ߁v�́A2002�N9���ɓ��{�Ń~�l���o���[���o�ł��ꂽ�B���҂͉H���C�Y�Ƃ����A1953�N���܂�ŁA1995�N�ɓ����� �w�ŗϗ��w�̔��m�����擾���Ă���B���̖{�͉H���̔��m���_���ł���"Quellenbehandlung Max Webers in der, ,Protestantischen Ethik�f�g�Ɋ�Â��Ă���B

���̖{��4�̏͂��琬���Ă���B�����́A�}�b�N�X�E���F�[�o�[�́u�ϗ��v�_���������Ă��邪�A4�̏͂��ׂĂ��A�ϗ��_���̑O�����݂̂������̑ΏۂƂ� �Ă���B�܂�A��1�͂́A�p��ւ̐����|��ɂ�����Acalling�Ƃ����T�O�ɂ��Ă̎����̎�舵���ɂ��Ăł���B��2�͂́A���^�[�̐����| ��A����Beruf�̊T�O�������B��3�͂́A�t�����N�����̎��`�ɂ��Ăł���B�Ō�̏͂́A���{��`�̐��_�Ƒ�ˋv�Y�i���{�̗L���ȃ��F�[�o�[�w�ҁj�� ��邻�̌��[sic]�����グ�Ă���B

���̒��҂́A�ϗ��_���̒��S�I�Ș_�_�ɂ͂܂������������������A�����}�b�N�X�E���F�[�o�[���ǂ̂悤�Ɍ����̂��߂Ɏ�������舵�������A���邢�̓��F�[ �o�[�������ɂ������Ď��ۂ�1���������Q�Ƃ������ۂ�������_���Ă���B�H���̓��F�[�o�[�������̉ӏ���1�������ڎQ�Ƃ��Ȃ������Ǝ咣���Ă��āA�� ��͂��鎞�̓��F�[�o�[�������łȂ���������ł���A�܂����鎞�̓��F�[�o�[���ǎ҂����܂����Ƃ��Ă������炾�Ƃ����B�H���̖{�͂��������āA�{�l���咣 ����Ƃ���ɂ��A�Љ�w�I�Ȍ����ł͂Ȃ������w�I�����ł���B

�H���̎咣����_�_���U�b�n���q��1��1�����Ă����ƁA�قƂ�ǂ��ׂĂ̘_�_�ŊȒP�ɔ������邱�Ƃ��ł���B����́A�܌�������2003�N4���ɔ��_ �\���A����ɓ��N12���ɂ͏��Ђ��������Ă���B�܌��ɂ�鐳���Ȕ��_�ɂ�������炸�A�H���{�͉��l���̊w�҂��܂ޑ����̐l������ɍ����]������A �܂������̓��{�́u���y�l�v�́A�H���������́u���������v�Ƃ��Ċ��}�����B�����͂��ɂ́A����܁i�R�{�����܁|PHP���c�j����܂��邱�ƂƂȂ����B ���̏܂̑I�l�ψ���\�́A�L���ȉ�U�w�҂ŁA�ŋ߂�������̃x�X�g�Z���[�̒��҂ł�����{�V�Ўi�ł���B

�k�C����w�������̋��{�w�́A�܌������ƉH���̊Ԃł̋c�_�̂��߁A���邢�͂܂����F�[�o�[�����҂̎��R�ȋc�_�̏�Ƃ��āA���J�́A�����I�ȃz�[���y�[�W�� 2004�N1���ɊJ�݂����B����܂łɁA40�ȏ�̘_�l�����Ă���A���̂�����20�͐܌���������̂��̂ł���B�������A�H���̑�����́A����܂� �ɉ��̘_�l�����Ă��Ȃ��B��O�I�ɁAVoice�Ƃ�����͂�PHP���c����ɂ���G���̑Βk�L�������邪�A���̓��e�͂܂����������Ċw��I�Ȃ��̂� �͂Ȃ��A���I�Ő����I�Ȃ��̂ł���B

�@�@�O�u���������Ȃ��Ă��܂��܂������A�܂��́A�n�C�f���x���N��w�}���ق�K�₵�����ʂł��B���̎ʐ^����w�}���ق̐���ł����A�����������1F�̉� �ɂ� ����Z���^�[�ŁA��L�i1�j�̎���[���������Ƃ���A����́i1�j�ɂ́A�i���̕����茳�̖{�����đ������Ă���܂����B����ɂ��A�n�C�f���x���N�� �w�̑������́A

�Ƃ̂��Ƃł����B�i�c�O�Ȃ���A���̃~�X�ŁA�T�������̏������R�炵�܂����B�j

���݂̃n�C�f���x���N��w�ɂ͐}���قƊe�����������v���Ď���700�������̑���������܂��B����̓x�������ɂ���h�C�c�����}���ق�500���������� �K�͂ł��B

�@�@����ɑ��A1900�N�A�܂胔�F�[�o�[���ϗ��_���ɂ��Č�����i�߂Ă������́A��w�}���ق��������킩��܂��A�킸�����݂�1/70�̋K�� �� �������ɂ����܂���B���Ȃ݂ɁA1999�N���_�Ńn�C�f���x���N��w�̊w��������28,000�l�ł���ƁA�� �w���Љ��ZDF�̃r�f�I�ł͌����Ă��܂� ���A���̐��́A1889�N�ɃC�F���l�b�N���n�C�f���x���N��w�ɏA�C�������́A�n�C�f���x���N�S�̂̐l���Ɠ����ł��B1)�i���݂̃n�C�f���x���N�̐l���͖�14���l�ł��B�j1900�N���̊w�� ���͂킩��܂��A�l�����炵�đ����Ă�2000�`3000�l���x�ł͂Ȃ��ł��傤���B������ɂ���A ���F�[�o�[�����̃n�C�f���x���N��w�́A�}���ق̑��������猩�āA�����ɔ�ׂ�Ό������Ƃ��Ă͂͂邩�ɗł����B�Ȃ��A�x��������w�Ƃ̔�r�ɂ� �ẮA�����ł͏��邱�Ƃ��o���܂���ł����B(��r�̂��߁A�H�����̍ݐЂ���X�ی���w�̕����}���ق̑����������Z��HP�ɂ��鎑���ɂ��ƁA2001�N7�����_��55,000���ł���A1900�N�����̃n�C�f���x���N��w�}���ق��������������Ȃ��Ă��܂��B�H�����͂ǂ����ŁA�X�ی���w�̐}���قɎ��������Ȃ��̂Ŕ��_���ł��Ȃ��A�ƌ���Ă��܂������A����͂��Ă͂����Ȃ�������̌��{�ł��傤�B)

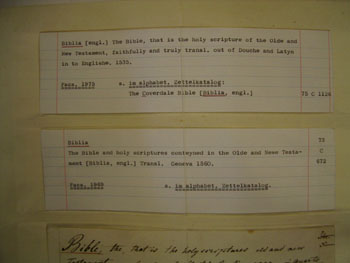

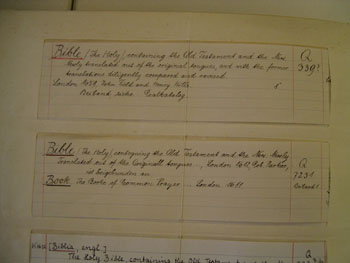

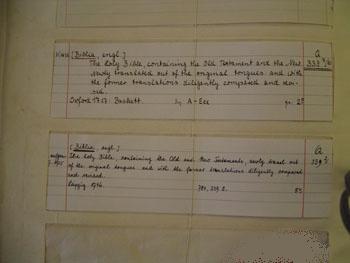

�@�@2�Ԗڂ̎���ł���A�n�C�f���x���N��w�}���قɂ�����A�p���ɂ��Ăł����A����ɂ��Ă�"Abteilung Handschriften und Alte Drucke"�i��e�{�ƌÂ�����{�̏��Ɂj�ɍs���A�ƌ����܂����B�i���������Ɖ������炢����Ă���悤�Ȉ�ۂ�������邩���m��܂��� ���A���� �Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A���{����킴�킴����Ă������D���̕��O�҂ɁA�n�C�f���x���N�ʼn�������X�͗�O�Ȃ��ƂĂ��e�ł����B���̌Ñ��̓�����w�}���قł́A�� �����[����d�b�Ŗ₢���킹�E�\�����݂����Ă���łȂ��ƁA���O�҂͒��ɓ���Ă��ꂳ�����Ȃ��悤�ł��B�Ȃ�Ƃ����Ⴂ�I�j��L��Abteilung�ɍs ���A�����̎i���̐l�Ƙb���܂����B�����ɁA�p���Ɋւ��Ă�"nur wenig"�i�قƂ�ǂȂ��j�Ƃ����ł����B�����J�^���O���������������ƌ����A���̎i���̐l���A�J�^���O�R�[�i�[�܂ŘA��čs���Ă���āA�Y���� ���܂ŏo���Ă���܂����B���ꂪ�E�̎ʐ^�ł��B

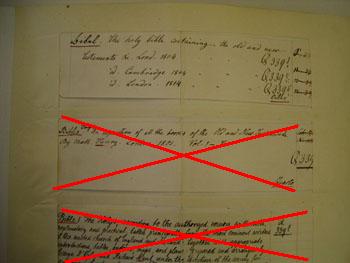

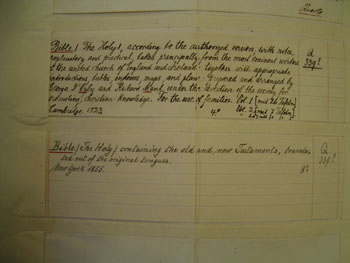

�@�@���̃J�^���O�������������ʂ��ȉ��̒ʂ�ŁA����350�������ւ錻�݂̃n�C�f���x���N��w�}���قł��A�p���̑����J�[�h�͂킸��11�킵������ �܂���ł����B

1. Coverdale ����1535�N�̃t�@�N�V�~���Ł@1975�N�o��

2. Geneva ����1560�N�̃t�@�N�V�~���Ł@1969�N�o��

3. 1599�NLondon Christph. Bakrer�ʼnp���A�l�܂��

1659�N8���A���o�ŎД�

4. �Ԓ��1611�N�Ł@1903�N�����h���o��

5. �p���@�����h��1659�NJohn Field and Henry Hills�o��

6. �����i���Ԃ�Ԓ��j1612�N�AThe Book of common prayer 1611�N�����h���ARob. Parker�o��

�@�i���Ԃ�Robert Barker �̊ԈႢ�j

7. �p���A1717�N�I�b�N�X�t�H�[�h

8. �p���A1746�N���C�v�`�q

9. �p���A1804�N�����h���i�P���u���b�W1804�N�A�����h��1814�N�j

10. �p���A�Ԓ��A1823�N�P���u���b�W

11. �p���A1855�N�j���[���[�N

�i�����J�[�h�̎ʐ^�̓N���b�N������傫�ȃT�C�Y�ŕ\������܂��B�j

�@�@��L�̑������猩�āA���F�[�o�[�̎���ɁA�I���W�i���̉p�������邱�Ƃ́A�H�������r�F�C���ɏ����Ă���悤�ɁA�����҂Ȃ猩�ē��R�Ƃ����� ���̂ł͂Ȃ��A��������邱�Ǝ��̂����ɍ���ł������A�Ƃ������Ƃ��M���܂��B���݂ł̓t�@�N�V�~���Łi�{����������ɕ������ďo�ł������́j�����݂� �Ă��܂����A1900�N��������Ȃ��̂͂���܂���ł����B

�@�@�Ƃ������ƂŁA�����̖ړI�ł���A���F�[�o�[�����̌������𐄒肷��Ƃ����Ӗ��ł́A�قڗ\�z�ʂ�̌��ʂ邱�Ƃ��ł��܂����B�������Ȃ���A�b �͂����ł͏I��炸�A�v�������Ȃ��W�J�������܂��B�J�[�h�̒��́A3�ԁA1599�NChristph. Barker�łƂ����̂��A����������܂����B���̐����͂���܂ł̒����ł�1�x�����ڂɂ������Ă��Ȃ����̂ł��B�������A1599�N�Ƃ����̂̓G���U�x �X�����̎����ł��B�M �҂̑O�e�ł́A�u�R�����g�T 7.20��"vocation"�Ɩ�������̗�O�����Ƃ͂ǂ̐������v�Ƃ������̉�����ۗ��Ƃ��܂������A�ǂ���炱���Ɂu�����̎� Leitfaden�v�����ꂽ�悤�ł��B

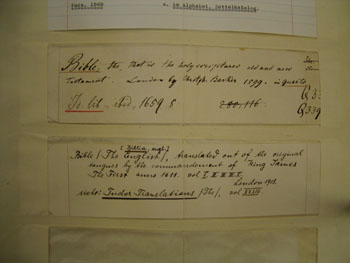

�@���{�ɖ߂��Ă���A�ȑO���肵�Ă����AAlfred W. Pollard��"RECORDS OF THE ENGLISH BIBLE"2�j������ �Ē��ׂ܂����B���̏��Ђ́A�c�쌚�O���̖{3)�� ���ŁA�u�����̉p���̗��j�ɂ��ĕW���̋��ȏ��v�Ƃ��ďЉ��Ă�����̂ł��B����� ���AChristph. Barker �́A���m�ɂ� Christopher Barker �ŁA�G���U�x�X�����̎���ɁA�����̐������܂ފe�������̈����Ɛ肵���o�ŏ���������ł��B���̑��q���ARobert Barker�ŁA�Ԓ��̈���͂��̑��q�̎�ɂ����̂ł��B���q�̕��́A��ɗL���ȁu���������v�Ƃ�����A�����i���[�Z�̏\���́u����������Ȃ���v�� not�𗎂Ƃ��āu����������v�ɂ��Ă��܂������́j�������N�����A���̔������������Y�����܂��B4�j����Pollard�̖{�̒��ɁA���e��Barker�̕� ���A1575�N6��9���ɁAJugge�Ƃ����ʂ̈�����iBarker�̑O�Ɍ����������Ă����j�ɂ��ĂāA���������̈���̓Ɛ茠�邱�Ƃ��ł������� �ɂ��Ă̊��ӏ�iBarker's satisfaction to Jugge�j�����^����Ă��܂��B���̈ꕔ���摜�ŏЉ�܂��B�iPollard�̐��m�Ȗv�N�͕s���ł����A�o�ҏW�p���쌠���v��50�N�A�͐�Ă���� ���f���� ���܂��B�j

�@�@

�@�@

Barker�i���j�͂����ŁA�������������Ƃ���2��ނ̐����̈���Ɛ茠���ƌ����Ă��܂��B1�́A������W���l�[�u����1560�N�łł��B���� ��� ���A�t�����X�̓�����������ł���AThomas Vautrolier�������������Ă���A�u���e���ꂩ��ꂽ�p���v�ł��B����1575�N�Ƃ����^�C�~���O�ł́A�܂������X�E�h�D�G�̃J�g���b�N ���͑��݂��Ă��܂���B���ꂱ���܂��Ƀ��F�[�o�[�̌����A�u�G���U�x�X���̃C�M���X������̋{��p�����i�����j�v�ł��傤�B�G���U�x�X�́A Barker�ɁA�F�X�ȍ�����̋V���p�ɁA�傫�������ς�������̐�������������Ă���悤�ł��B���̈Ӗ��ŕ����ɂȂ��Ă�����̂Ǝv���܂��B�� ���A�n�C�f���x���N��w��1599�N��Barker�Ő������A�W���l�[�u�����ƃ��e���ꂩ��̉p��̂ǂ���Ȃ̂��́A���������Ă��Ȃ��̂ł킩��܂��� ���A�^�C�g�����猩�āA�W���l�[�u�����Ƃ͈قȂ���̂ł���\���������Ɣ��f���Ă��܂��B�܂���̉ӏ��̖�ꂪ"vocation"�ɂȂ��Ă��邱�� ���A�A����n�C�f���x���N��w�}���قɃ��[���ōĖ₢���킹���Ċm�F���܂����B

�@�@�u�G���U�x�X���̃C�M���X������̋{��p�����i�����j�v������Barker�ł̃��e���ꂩ��̉p���ł���A�Ƃ����̂���薾�ؐ��̍��������Ƃ��� �Ē��܂��B�M�҂ɂ��O��̃t�@���N�{�����͎�艺���܂��B�Ȃ��A�܌��_�l���u�u�� �l�v�̒��� �\�\�H���u���F�[�o�[���\�t���v�ᔻ����i�P�|�Q�j�v�Ő܌����́u�܂�A�u�G���U�x�X����̉p��������{��p�����m�����n�v�Ƃ́A�������ꂽ�� ���ł͂� ���A�G���U�x�X�T�����A������̓�����F�����̕Ҏ[���߂����Ȃ���A������点�ċ{��Ŏg���Ď����Ă����A����{�쎄�Ɣł̐����ł͂���܂����B�v�� �������������Ă��܂����A���̉����������ɋ߂��������ƂɂȂ�܂��B�Ȃ��A�H�����́u�c�c���̋���ׂ��w�W���l�[�������x���w�G���U�x�X��������� �p��������̋{��p�����x�ƌĂсA�܂��J�g���b�N�����ƕ��ׂāw�����K�[�^�ɂȂ���čĂсgvocation�h�ɖ߂��Ă���x�ȂǂƏ̂���̂͂قƂ�Ǎl ������������Ȃ̂ł��邪�v�Ə����Ă��܂����A�����́A��L��Barker�̎莆�ɂ�����悤�Ɂu������p�B�v�̈�������A�W���l�[�u�������ʂɈ���� �Ă����̂ł���A�����炭�͂��̈ꕔ�͋{��ł��g�p���ꂽ���̂ƍl�����܂��B�܂��A���łɌ����Ă����A�W���l�[�u�������̂��A1576�N�ɁA Lawrence Tomson�ɂ������ł��o�ł���Ă��܂��B5) 1557�N�ŃW���l�[�u�V�����W���l�[�u�����ł͂Ȃ��ʕ��Ƃ��ċ�ʂ���H�����̗���Ȃ�A����Tomson�ł����R�ʂ̂��̂Ƃ� �Ĉ����ׂ��ł���A��������Ɓu�G���U�x�X������i1558-1603�j�ɂ͐V���Ȑ����͎O��ނ����o����Ă��Ȃ��B�v�Ƃ����H�����̎咣�͂����ł����� �������N �����Ă��܂��܂��B������ɂ���A1���������\���������Ă��Ȃ��̂́A���F�[�o�[�łȂ��H�����̕��ł���͖̂��炩�ł��B

�@���_�Ƃ��āA

�i1�j ���F�[�o�[�͑���5�����Ƃ��������̃n�C�f���x���N�̍����ɔ�r����ΗȌ������Ō�����i�߂Ă���

�i2�j ����ɓ����́A�p���̃I���W�i�������邱�Ƃ͔��ɍ����

�i3�j ����ɂ��ւ�炸�A�����̐����w�҂ł���قƂ�ǎQ�Ƃ��Ă��Ȃ��悤�ȉ�����p�̐����̗ނ܂Œ������Ă���

�i4�j ���R�̂��ƂȂ���AOED�ȊO�̉p���̎������Q�Ƃ��Ă���iOED�̕����\�ɂ��A�{�����ɂ����́uBarker�ł̃��e���ꂩ��̉p���v�͍ڂ��� ���܂���j

�Ƃ������Ƃ������邩�Ǝv���܂��B��X�́A���́u�m�̋��l�v�ɂ�����x�X�q������Čh�ӂ�\���ׂ��ł��傤�B

�@�@���ɃV�����t�^�[�����Ƃ̖ʉ�ɂ��Ăł��B�����͊w���Ƃ̖ʒk���l �܂��Ă��邨�Z�������A1���Ԃقǂ̎��Ԃ������Ă��������܂����B ���̏����ĉ��߂Ċ��Ӑ\���グ�܂��B

���̏����ĉ��߂Ċ��Ӑ\���グ�܂��B

�c�O�Ȃ���h�C�c��̕������͂����Ȃ藎���Ă����̂ŁA�����̘b����邱�Ƃ̔������炢�����c���ł��Ă��܂���ł����B�����ŁA�A����A���Ȃ�ɕ��� ��������Ƃ��ȉ��̂悤�ɂ܂Ƃ߂āA�Ċm�F�����肢���܂����B

�E�����҂͂��ׂĂ�1���������Q�Ƃ��邱�ƂȂǁA�܂��s�\�ł���A���̂��ƂŒN�����F�[�o�[����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�E�܂����F�[�o�[�̎����̈������́A�����܂Ŕނ̊S�ɉ�������ʓI�ȂƂ炦���ł��邪�A���̂��Ƃ͔ގ��g��������Ɛ������Ă��邵�A������莋����� �� �ԈႢ���B

�E�H�����̘_���͎Љ�w�G���ɍڂ��Ă����̂��L���͂��Ă���B�H���_�����̗p�����G���̕ҏW���ɖ�肪����Ǝv���B

�E���F�[�o�[���ϗ��_���������Ă�������́A�ނ͑�w���x�E���Ă������A�n�C�f���x���N�𗣂�ă}���A���l�ƃC�^���A�𗷂��Ă����肵���B���������ăn�C �f���x���N��w�̌����� �����ϗ��_���̌������łȂ����Ƃɂ͒��ӂ��ׂ����낤�B

�E���Ђɂ�錤�������A���F�[�o�[�ɂƂ��ẮA�����̃n�C�f���x���N��w��E�E�g�����`���Ƃ́u�m�I�T�[�N���v�̂��������A�������Ƃ��Ă͏d�v���� ���� ���낤�B

�E�H���{�̂悤�Ȃ��̂́A�����炪�����Α����قǁA�������Ă��̖{��L���ɂ��Ă��܂��Ƃ��낪�����Ēɂ��y���ł��ˁB

�E�ϗ��_���̕����ɂ��ẮA�}�b�N�X�E�v�����N��������Lehmann��Mattison���ڂ����B�܂����ɂ��ꂽ���̂͂Ȃ����A�K�v�Ȃ�₢���킹�� �݂�Ƃ����B

�i������͋A����̒����ŁA��V�����t�^�[�����̊��Ⴂ������A1993�N�ɁAHartmut Lehmann and Guenther Roth,ed,Weber's Protestant Ethic-Origins,Evidence, Contexts, Cambridge Univ.Press, 1993�@�Ƃ��Č�������Ă��܂����B���ݎ����ł��B�j

�E�܌��������̘_���Ō�����W�����Ă��邱�Ƃ͂��C�̓łł��B

����ɑ��A���������߂ăR�����g�������������Ă����������̂��A���L�̃��[���ł��B�i2004�N10��9����M�j

Sehr geehrter Herr Takashi,

ich danke Ihnen für Ihre Mitteilung über das Ergebnis Ihres Besuches an der Universität Heidelberg, möchte aber zur Klarstellung unseres Gesprächs Folgendes bemerken:

1. Man muss zwischen "Betrug" und "Irrtum" unterscheiden. Betrug liegt dann vor, wenn ein Autor vorsätzlich Quellen fälscht oder seine Leser in anderer Weise bewusst hinters Licht führt. Ein Irrtum liegt dann vor, wenn ein Autor Quellen falsch interpretiert oder aber für sein Thema wichtige Quellen übersieht. Irrtümer unterlaufen allen Wissenschaftlern, deshalb ist der wissenschaftliche Fortschritt abhängig von dem Wechselspiel zwischen Vermutung und Widerlegung (conjections und refutations). Dass ein Autor eine Auffassung vertritt, die sich später als irrtümlich erweist, ist das Normalste in der Wissenschaft. Dass man zwischen Betrug und Irrtum zu unterscheiden weiß, gehört zu den elementarsten Kenntnissen eines jeden ernstzunehmenden Forschers. Dass dies der von Ihnen kritisierte Autor offenbar nicht weiß, spricht nicht gerade für ihn.

2. Weber hat gegenüber den Narrativisten in der Geschichtswissenschaft, also gegenüber jenen, die glaubten, man könne vollständige Beschreibungen in Gestalt von Erzählungen geben, in aller Schärfe betont, dass wissenschaftliche Erkenntnisse auch in der Geschichtswissenschaft nur unter speziellen einseitigen Gesichtspunkten möglich sind, die durch Wertbeziehungen konstituiert werden. In diesem Sinne verstand er seine Studie über den asketischen Protestantismus von Beginn an als einseitig. Diese Einseitigkeit schlägt sich natürlich auch in der Auswahl des Stoffes nieder. Dies nicht zu berücksichtigen zeigt, dass derjenige, der dies als Kritikpunkt ins Feld führt, die Webersche Methode nicht verstanden hat.

3. In der Zeit von 1898/99 bis zu Beginn des Jahres 1904, in der Max Weber aufgrund gesundheitlicher Probleme praktisch arbeitsunfähig war, hielt er sich immer wieder außerhalb Heidelbergs auf, u.a. nahezu ein ganzes Jahr, zusammen mit seiner Frau, in Italien. Es ist deshalb völlig unklar, wann er welche Bücher für welche Forschungsinteressen las und vor allem, wo er dies tat. Zudem liegt zwischen der Veröffentlichung des 1. Teils der Protestantismusstudie und dem 2. Teil seine Amerikareise, die er nicht zuletzt dazu benutzte, auch Literatur für den noch nicht veröffentlichten Teil in mehreren College-Bibliotheken einzusehen. Man muss also bei der Frage, welche Quellen er tatsächlich im Original benutzte, vorsichtig sein.

4. Niemand, der eine größere, zumal vergleichende Studie schreibt, ist in der Lage, nur Quellen aus erster Hand zu benutzen. Immer ist man auch auf Gesamtdarstellungen anderer angewiesen. Dies galt auch für Weber, etwa wenn er sich auf Gesamtdarstellungen von Theologen stützte. Zudem gab es in Heidelberg schon vor der Jahrhundertwende einen regen intellektuellen Austausch, z.B. zwischen Ernst Troeltsch, Georg Jellinek und Max Weber, der sich dann nach der Jahrhundertwende durch die Gründung des Eranoskreises noch verdichtete. Auch dies muss man, wenn man die Weberschen Studien richtig einschätzen will, berücksichtigen.

5. Die Historisch-kritische Max Weber-Gesamtausgabe wird demnächst die ursprüngliche Studie über die Protestantische Ethik zusammen mit den Antikritiken in einer kommentierten Ausgabe präsentieren. Dabei wird in jedem einzelnen Fall nachgewiesen, auf welche Quellen sich Max Weber stützte.

Ich bin ziemlich sicher, dass sich dann der Angriff des japanischen Kollegen auf die wissenschaftliche Seriousität Webers als völlig abwegig erweisen wird.

Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie Ihre Mitteilungen auf der Homepage entsprechend korrigierten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Wolfgang Schluchter

P.S. Der Aufsatz von Herrn H., den Sie mir zeigten, wurde in der Zeitschrift für Soziologie veröffentlicht, nachdem er von der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie abgelehnt worden war, Die Zeitschrift für Soziologie ist aber eine seriöse Zeitschrift, die den Aufsatz immerhin so interessant fand, dass sie sich für die Publikation entschied. Wir fanden dies nicht!

�i���{���F���ӂ͕M�ҁj

�e���Ȃ�^�J�V�A

�n�C�f���x���N��w�K��̐��ʂɂ��ĘA�����Ă����������ӂ��܂��B�����A��X���b�������Ƃm�ɂ��邽�߂ɁA���̂悤�ɃR�����g���܂��B

1. �u���U�v�Ɓu��T�v�͋�ʂ��Ȃ�������܂���B�u���U�v�Ƃ́A���҂��̈ӂɎ�������₂��邩���邢�͓ǎ҂����̎������Ԉ���ė�������悤�ɓ������Ƃ� ���B����ɑ��u��T�v�Ƃ́A���҂��������Ԉ���ĉ��߂��邩�A���邢�͂��̒��҂̃e�[�}�ɂƂ��ďd�v�Ȏ��������������Ƃł��B��T�͂��ׂĂ̌����҂��o �����邱�Ƃł���A����̂Ɋw�p�Ƃ����̂́A���_�Ƃ���ɑ��锽���i�p��� conjection �� refutations�j�̌J��Ԃ��ɂ���Đi��ł����܂��B���钘�҂����錩�����x�����A��ɂ��ꂪ���Əؖ�����邱�ƁA����͊w�p�̐��E�ł͓���I �Ȃ��Ƃł��B���U�ƌ�T�̈Ⴂ�𗝉����邱�Ƃ́A�^���Ɋw��Ɏ��g�ތ����҂́A��{�I�Ȓm���̈�ł��B���Ȃ����ᔻ���Ă��钘�҂��A���̂��Ƃ𖾂炩 �ɗ������Ă��Ȃ��̂ł���A�Ȃɂ���������A�ł��B

2. ���F�[�o�[�́A���j�w�҂̒��̋L�q��`�ҁA�܂肠����j�̂̊��S�ȏ��q�Ƃ������̂��\�ł���ƐM���Ă���҂ɑ��A���̂悤�Ȑh煂Ȕᔻ�������Ă� �܂��B�܂�A�Ȋw�I�ȔF���Ƃ������̂́A���j�w�ɂ����Ă��܂��A������ʂȈ�ʓI�ȏd�ݕt���ɂ���Ă̂݉\�ɂȂ�̂ł���A���̏d�ݕt���͂��܂��܂� ���l�̑��݊W�ɂ���č��o����Ă���̂ł���ƁB���̈Ӗ��ɂ����āA���F�[�o�[�͔ނ̋֗~�I�v���e�X�^���e�B�Y���ɂ��Ă̌������ŏ������ʓI���� �������Ă��܂����B������������ʐ��́A���R�̎��Ȃ���A�����̑I���ɂ����Ă�����Ă��Ă��܂��B���F�[�o�[�̕��@�_�𗝉������A���������ᔻ�������o�� �l�ɂ́A�����̎�����l�����ׂ����Ƃ��킩���Ă��Ȃ��̂ł��B

3�D1898�A99�N����1904�N�̏��߂܂ŁA�܂�}�b�N�X�E���F�[�o�[�����N��̖��Ŏ����㓭�����Ƃ��ł��Ȃ��������A�ނ͍ĎO�Ďl�n�C�f���x�� �N�𗯎�ɂ��Ă��܂��B���ɂق�1�N�߂��Ȃ̃}���A���l�ƈꏏ�ɁA�C�^���A�ɑ؍݂��Ă��܂��B����́A���A�ǂ�ȏ��Ђ��ǂ̂悤�Ȍ�����̊S�Ŕނ��ǂ� ���̂��́A�܂����������ĕs���ł��邵�A�Ƃ�킯�ǂ��ł�����������͑S�R�킩��܂���B����ɂ́A�v���e�X�^���e�B�Y�������̑�1���Ƒ�2���̏o�ł̊� �ɁA�ނ̓A�����J�𗷂��Ă��܂��B���F�[�o�[�͂��̗��ɂ����āA�܂���������Ă��Ȃ����������̂��߂ɁA������(�A�����J��)��w�}���ق�K�₵�A������ �����������p���Ă��܂��B�����̎����A���F�[�o�[���ŏ��ɂǂ̂悤�Ȏ����𗘗p�����̂��Ƃ����₢�ɑ��ẮA�T�d�ł���ׂ��ł��B

4�D�͈͂̍L���A�Ƃ�킯��r(�����A�Љ�)�I�Ȍ������������҂ɂƂ��āA���ׂĂ̎����ڂɗ��p���邱�ƂȂǕs�\�ł��B���������������ł́A��ɑ� �l�̎�ɂ��T���I�ȏ��q�ɗ����Ă��܂����B���̂��Ƃ̓��F�[�o�[�ɂ����Ă͂܂�A�Ⴆ�A�_�w�҂ɂ��T�����Ɉˋ������肵�Ă��܂��B����ɉ����āA�n �C�f���x���N�ł́A20���I���n�܂�O�Ɋ��ɁA�G�����X�g�E�g�����`�A�Q�I���O�E�C�F���l�b�N�����ă}�b�N�X�E���F�[�o�[�̊Ԃł̊����Ȓm�I�𗬂��s��� �Ă��܂����B�����20���I�ɂȂ��Ă���A�G���m�X�E�T�[�N���̑n���Ƃ����`�ł���ɔ��W�������̂ƂȂ�܂����B�����������������A���F�[�o�[�̌����� ���ɕ]�����鎞�́A�l�����ׂ��ł��B

5�D���j�I�Ȏj���ᔻ��������ꂽ�}�b�N�X�E���F�[�o�[�̑S���삪�A�ᔻ�ɑ��锽�ᔻ�̒��ߕt���ŁA���������o�ł���A���̒��Ńv���e�X�^���e�B�Y���� �ϗ��Ɋւ��ẮA�G��I�Ȍ����ɂ��Ė��炩�ɂ����ł��傤�B���̒��ł́A���ׂĂ̌X�̎���ɂ��āA���F�[�o�[���ǂ̂悤�Ȏ����Ɉˋ������������� �����ł��傤�B���͓��{�̌����҂ɂ��A���F�[�o�[�̊w���̐^�����ɑ���U�����A����ɂ���āA�܂������I�O��Ȃ��̂ł���Əؖ�����邱�Ƃ��m�M ���Ă��܂��B

��L�̂悤�ɁA���Ȃ��̃z�[���y�[�W��ł̕�������Ă���������ƍK�r�ł��B

�h��

���H���t�K���O�E�V�����t�^�[

p.s.

���Ȃ��������Ă��ꂽ�H�����́i�h�C�c��j�_���́A�u�Љ�w�G���v�Ɍf�ڂ���܂����B�ނ͂܂��u�P�����Љ�w�E�Љ�S���w�G���v�Ɍ��e����������Ōf �ڂ�f���A���̌�u�Љ�w�G���v�Ɏ��������̂ł��B�u�Љ�w�G���v�͂Ƃ͂����܂Ƃ��ȎG���ł����A���̘_�����Ƃ������͋����[���Ɣ��f���A�f�ڂ����肵���� �ł��傤�B��X�͂����͎v���Ă��܂��B

�i��w�K�⎞�����łȂ��A��L�̂悤�ɏڍׂȕ⑫�����܂Ŋ�e���Ă����������V�����t�^�[�����ɁA���߂Ă����Ɍ����ӈӂ�\���鎟��ł��B�j

�@�@�Ō�ɁA�A��̔�s�@�̒��Ō������A�v�������Ȃ��u�����v�ɂ��� ���āA���̘_�l���I���܂��B PHP�������́u�R�{�����܁v�̐R������\�ł���A�{�V�Ўi���̃G�b�Z�C�ł��B�Ȃ�ƁA���c�ɒ������O�ɁA���R��Ɏ����JAL�̋@����SKYWARD�� 2004�N9�����ɂ���͍ڂ��Ă��܂����B���́A�u�l�Ɂw������x�Ƃ������Ɓv�Ƃ����G�b�Z�C�ɂ��ƁA�}�b�N�X�E���F�[�o�[�́u�w�E�̒���ł� �����Ƃ́A ���d�Řb���Ă͂����Ȃ��v�Ɛ����Ă��邻���ŁA����ɂ��ė{�V���́A�̂̃h�C�c�͂����������̂��A�Ƃ����Ԃ�������������̂������ł��B����Ń��F�[ �o�[�̍l�����ɔ�����������[sic]�H���{��ǂ�Œɉ��������̂������ł��B�܂�A�{�V���̒����I�^�₪�������Ă����A�Ƃ������Ƃ炵���ł��B

�@�@�R�{�����܂����������������������ł����A�܂��o�������o�����ŁA���̒Ⴂ�m�I�����������ɖ\�I�����G�b�Z�C�ł����B��������܂��܃h�C�c�A��̔� �s �@�̒��Ŕ�������Ƃ́A�܂��Ɂu�V�ԉ��X�v�Ȃ̂�������܂���B�i�����t�����N�����Ȃ݂ɁA�V�[��ۗ��Ƃ������̂̑��݂�M����悤�ɂȂ��Ă��܂����B �o�p�j������ǂ܂�Ă�����ɂ́A�����܂ł��Ȃ��ł��傤���A���F�[�o�[�́u�w�E�̒���łȂ��� �Ƃ́A���d�Řb���Ă͂����Ȃ��v�ȂǂƂ́A��x�������Ă��܂���B���F�[�o�[�́A�����̍u�d�Љ��`�҂̘A�����A��w�̋����Ƃ�����������𗘗p���āA�w �� �Ɏ����̐����I�M��������̂��������ᔻ���܂����B���̂��Ƃ�{�V���͌���������̂Ǝv���܂��B�i1�j���F�[�o�[�����������̂���������Ɍ�����i2�j �Ȃ������̂��ƂŃ��T���`�}�����������i3�j���̊�����H���{�̃f�^�����ȓ��e�Ŗ����A�Ƃ����Ӗ��ŁA�{�V�����H�����Ƃ܂��������ނ��Ǝv���܂��B �������A�Љ�Ȋw�̗����A�ƌ����Ӗ��ł͂���ɒ�x���ł��B�����炭��w�̈�ʋ��{�̎Љ�w�ŁA����ȓ��e�̊������|�[�g�������Ă��A�܂��P�ʂ����� ���Ȃ��ł��傤�B�قƂ�ǏЉ�鉿�l���Ȃ��G�b�Z�C�ł������A�H���T�C�h����̔����Ƃ��ċM�d�͋M�d�Ȃ̂ŁA�����Ė{�_�l�̖����ŏЉ������ł��B

�r��

1) F�EW�E�O���[�t�A�u�n�C�f���x�� �N�ɂ�����A���O���T�N�\�������̓`���v�A���w�@��w�o�ʼn�A�[��q�N�AF�EW�E�O���[�t�Ғ��u���F�[�o�[�E�g�����`�E�C�F���l�b�N�@�n�C�f���x���N�ɂ� ����A���O���T�N�\�������̓` ���v�A 2001�N�Ɏ��^���Q�ƁB

2) Alfred W. Pollard, "Records of the Englsih Bible, the documents relating to the translation and publication of the bible in English, 1525-1611",Oxford University Press, 1911

Reprint: Wipf and Stock Publishers, 2001

3) �c�쌚�O�A�u�����Ƃ��Ă̐V���v�A�������[�A1997�N

4) Barker�e�q�ɂ��ẮA�hRobert Barker, Printer to Queen Elizabeth I�h�Ȃǂ��Q�ƁB

5) "The Geneva Bible" ���Q�ƁB

1. �n�C�f���x���N��w�}���ق�1900�N���ǂ̒��x�̐����ɂ��������̒��������F�[�o�[���ϗ��_���������ɂ������āA�ǂ̒��x�̎������Q�Ƃł�����

2. �n�C�f���x���N��w�}���قɌ��݂���p���̒���

3. ���H���t�K���O�E�V�����t�^�[�����i�n�C�f���x���N��w�Љ�w�������j�ւ̖ʉ�܌��搶�Ɋ��߂Ă��������āA�Љ�����������������

��3�_�ł����B�܂Ƃ��Ƀh�C�c���b���̂́A�قڑ�w���ƈȗ��ł����āA ���Ȃ��b�͂��ቺ���Ă��邽�߁A�}���ٗp�ƁA�V�����t�^�[�����ւ̐����p�ɁA����2�̎������h�C�c��ŏ����Ă����Ă����܂����B�i�����͂����Ȃ藎�� �Ă��āA���@��Ԃ�̊ԈႢ�͂�������Ǝv���܂����A���̓_�͂��������������B�j

�i1�j�}���قւ̎���[

Die Dispute über Max Weber in Japan: Ist Max Weber ein Verbrecher oder ein Betrüger ?

Im September 2002 in Japan, ein Buch, das "Das Verbrechen von Max Weber" hieß, wurde herausgegeben. Der Autor des Buchs ist Dr. Tatsuro Hanyu, ein Doktor der Ethik an der Universität Tokyo.

Das Buch wurde dann mit einem Preis ausgezeichnet von der PHP-Stiftung, die die Firma Panasonic, eine der grßöten Firmen in Japan, finanziert.

Das Buch behauptet, dass Max Weber nicht direkt die primären Forschungs-Stoffe genug gebraucht habe, sondern hauptsächlich die zweiten Stoffe oder nur die Wörterbücher nachgeschlagen habe, wenn er den berühmten Aufsatz "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" geschrieben hat. Als er, z.B., über das englische Wort "calling" (= auf Deutsch "Beruf") forschte, habe er nicht die originellen englischen Bibeln wie "Geneva Bibel" nachgeschlagen, sondern habe er nur ein Wörterbuch wie "OED" (Oxford English Dictionary) benutzt.

Trotzdem seine Behauptungen voll von Unsinn und manchmal sehr komisch sind, haben manche Leute und eben einige Wissenschaftler in Japan dieses Buch sehr gelobt. Ein Japanischer Forscher des Max Webers, der Hiroshi Orihara heißt, sorgte sich darum sehr, und er hat ein Buch der Widerrede geschrieben. Er hat dann auch an einem Forum auf Internet ( http://www.econ.hokudai.ac.jp/~hasimoto/Max%20Weber%20Dabate.htm) teilgenommen, und dort hat er manche Aufsätze ausgestellt. Weil ich an der Uni von ihm über Max Weber gelehrt wurde, teilte ich auch am Forum ein.

Mein Interesse ist:

(1) Wie war das Niveau der Bibliothek der Universität Heidelberg in der Zeit von Max Weber, d.h., am Ende des 19 Jahrhunderts ?

Wie viel Bücher hatte die damalige Bibliothek hier? War das Niveau besser oder schlechter verglichen mit z.B. dasjenige der Universität Berlin?

(2) Universität Heidelberg ist berühmt mit seiner theologischen Fakultät. Hat die theologische Forschung hier auch gut das Gebiet von englischen Bibeln gedeckt?

Die Frage ist einfach, ob Max Weber hier an der Uni Heidelberg die originellen englischen Bibeln in den 16-17 Jahrhunderten nachschlagen konnte oder nicht.

�i���{���j

�}�b�N�X�E���F�[�o�[�Ɋւ�����{�ł̘_���F�}�b�N�X�E���F�[ �o�[�͔ƍߎ҂��R����

2002�N9���ɓ��{�ɂ����āA�u�}�b�N�X�E���F�[�o�[�̔ƍ߁v�Ƃ������O�̖{���o�ł��ꂽ�B���҂͉H���C�Y�ŁA������w�ϗ��w�̔��m�ł���B

���̖{�́A���{�ł��ő�̉�Ђ̈�ł��鏼�����X�|���T�[�ƂȂ��Ă���PHP���c�ɂ���āA����܂����^���ꂽ�B

���̖{�ł́A�}�b�N�X�E���F�[�o�[���A�L���ȁu�v���e�X�^���e�B�Y���̗ϗ��Ǝ��{��`�̐��_�v�̘_�������������ɁA��1�������ڂɂ͏\���Q�Ƃ����A �����ς�2�������₠�邢�͎����̗ނ������Q�Ƃ����Ǝ咣���Ă���B���Ƃ��A���F�[�o�[���p��̒P���"calling"�i�h�C�c���Beruf�j�� �ׂ����ɁA�u�W���l�[�u�����v�̂悤�ȃI���W�i���̉p�����Q�Ƃ����ɁAOED�̂悤�Ȏ����������Q�Ƃ����Ƃ��Ă���B

�H���̎咣�̓i���Z���X�ɖ����Ă���A�����̉ӏ��Ŋ��m�Ȃ̂ɂ�������炸�A���l���̊w�҂��܂ޑ����̐l�X���A���̖{����ɏ̎^�����B���{�̃��F�[�o�[ �����҂ł���܌��_���́A���̎��Ԃ���ɗJ�����A���_�̏��Ђ��o�ł����B����ɐ܌����́A�C���^�[�l�b�g��̃t�H�[�����ɎQ�����A�����ł���ɑ����̘_ �l�\�����B���́A��w�Ő܌�����胔�F�[�o�[�ɂ��ċ���������߁A�������̃t�H�[�����ɎQ�����Ă���B

���̊S�́A

�i1�j�}�b�N�X�E���F�[�o�[�̎���A�܂�19���I���ɁA�n�C�f���x���N��w�̐}���ق̐����͂ǂ̒��x�ł��������B

�����̐}���ق̑������͂ǂ̂��炢�ł��������B���̐����͂��Ƃ��x��������w�̂���Ɣ�ׂėǂ������̂����������̂��B

�i2�j�n�C�f���x���N��w�͐_�w���ŗL���ł���B���̐_�w�I�����́A�p���̕�����\���J�o�[���Ă����̂��B

����͒P���Ɍ����A�}�b�N�X�E���F�[�o�[�������n�C�f���x���N��w�ŁA16-17���I�̃I���W�i���̉p�����Q�Ƃł����̂��ǂ����Ƃ������ƁB

�i2�j�V�����t�^�[�����ւ̐�������

„Das Verbrechen von Max Weber�g wurde herausgegeben aus Minerva Verlag in Japan im September 2002. Der Autor hieß Tatsuro Hanyu, der in 1953 geboren ist und den Doktortitel der Ethik in 1995 an der Universität Tokyo bekam. Das Buch basiert auf seine Doktorarbeit „Quellenbehandlung Max Webers in der, ‚Protestantischen Ethik�f�g.

Das Buch besteht aus 4 Kapitel. Obwohl es Max Webers „Ethik�g-Aufsatz behandelt, stellen die allen 4 Kapitel lediglich den ersten Teil des Ethikaufsatz als die Objekte der Forschungen. Nämlich, das erste Kapitel ist über die Quellenbehandlung für den Begriff „calling�g in den englischen Bibelübersetzungen. Das zweite Kapitel behandelt nun die Luthers übersetzungen der Bibel, besonders den „Beruf�g Begriff. Das dritte Kapitel ist über die Autobiographie von Franklin. Das letzte Kapitel handelt sich um den Geist des Kapitalismus und das Missverständnis [sic] von Hisao Otsuka (ein berühmter Weberforscher in Japan).

Der Autor zeigt kein Interesse für die hauptsächlichen Streitpunkte des Ethikaufsatzes , sondern er argumentiert nur, wie Max Weber die Quellen für seine Forschungen behandelte, oder ob er sich auf die ersten Stoffe der Forschungen in Wirklichkeit berief oder nicht. Hanyu behauptet, dass Weber in vielen Orten die ersten Stoffe nicht direkt nachgeschlagen habe, einmal weil er untreu gewesen habe, ein anderes Mal weil er die Leser betrügen möchte. Das Buch von Hanyu sei also, wie er behauptet, nicht die soziologischen, sondern die philologischen Forschungen.

Wenn wir sachlich eins nach dem anderen seine Standpunkte bestätigen, können wir fast allen Streitpunkten sehr leicht widersprechen. Also veröffentlichte Prof. Orihara einen Aufsatz für den Widerspruch im April 2003, und dann gab auch ein Buch im Dezember 2003 heraus. Trotz des richtigen Widerspruchs von Orihara, wurde das Buch von Hanyu sehr hoch gelobt von vielen Leuten, die die einigen Wissenschaftler enthalten, und auch viele „Genießmenschen�g in Japan hießen das Buch Willkommen eben als eine Art von „Krimi�g. Das Buch hat schließlich eben einen Preis (Shichihei Yamamoto Preis - PHP Stiftung) bekommen. Der Hauptprüfer des Preises war Prof. Takeshi Yoro, ein sehr berühmter Anatom und der Autor des vielen Bestsellers vor kurzer Zeit in Japan.

Tsutomu Hashimoto, ein Assistenzprofessor an der Universität Hokkaido in Japan, hat eine „Homepage�g für die offenen, unparteiischen Disputationen zwischen Prof. Orihara und Hanyu, und auch für die freien Diskussionen zwischen den Forschern von Weber, im Januar 2004 vorbereitet. Dort kann man jetzt mehr als vierzig Beiträge, die circa 20 Aufsätzen von Orihara enthalten, finden. Von der Seite des Hanyus, aber, hat es bis jetzt keine Beiträge gegeben worden, ausschließlich eines Gesprächberichtes auf einer Zeitschrift „Voice�g, die die PHP Stiftung auch publiziert. Der Bericht ist gar nicht wissenschaftlich, sondern sensationell und politisch.

�i���{���j

�u�}�b�N�X�E���F�[�o�[�̔ƍ߁v�́A2002�N9���ɓ��{�Ń~�l���o���[���o�ł��ꂽ�B���҂͉H���C�Y�Ƃ����A1953�N���܂�ŁA1995�N�ɓ����� �w�ŗϗ��w�̔��m�����擾���Ă���B���̖{�͉H���̔��m���_���ł���"Quellenbehandlung Max Webers in der, ,Protestantischen Ethik�f�g�Ɋ�Â��Ă���B

���̖{��4�̏͂��琬���Ă���B�����́A�}�b�N�X�E���F�[�o�[�́u�ϗ��v�_���������Ă��邪�A4�̏͂��ׂĂ��A�ϗ��_���̑O�����݂̂������̑ΏۂƂ� �Ă���B�܂�A��1�͂́A�p��ւ̐����|��ɂ�����Acalling�Ƃ����T�O�ɂ��Ă̎����̎�舵���ɂ��Ăł���B��2�͂́A���^�[�̐����| ��A����Beruf�̊T�O�������B��3�͂́A�t�����N�����̎��`�ɂ��Ăł���B�Ō�̏͂́A���{��`�̐��_�Ƒ�ˋv�Y�i���{�̗L���ȃ��F�[�o�[�w�ҁj�� ��邻�̌��[sic]�����グ�Ă���B

���̒��҂́A�ϗ��_���̒��S�I�Ș_�_�ɂ͂܂������������������A�����}�b�N�X�E���F�[�o�[���ǂ̂悤�Ɍ����̂��߂Ɏ�������舵�������A���邢�̓��F�[ �o�[�������ɂ������Ď��ۂ�1���������Q�Ƃ������ۂ�������_���Ă���B�H���̓��F�[�o�[�������̉ӏ���1�������ڎQ�Ƃ��Ȃ������Ǝ咣���Ă��āA�� ��͂��鎞�̓��F�[�o�[�������łȂ���������ł���A�܂����鎞�̓��F�[�o�[���ǎ҂����܂����Ƃ��Ă������炾�Ƃ����B�H���̖{�͂��������āA�{�l���咣 ����Ƃ���ɂ��A�Љ�w�I�Ȍ����ł͂Ȃ������w�I�����ł���B

�H���̎咣����_�_���U�b�n���q��1��1�����Ă����ƁA�قƂ�ǂ��ׂĂ̘_�_�ŊȒP�ɔ������邱�Ƃ��ł���B����́A�܌�������2003�N4���ɔ��_ �\���A����ɓ��N12���ɂ͏��Ђ��������Ă���B�܌��ɂ�鐳���Ȕ��_�ɂ�������炸�A�H���{�͉��l���̊w�҂��܂ޑ����̐l������ɍ����]������A �܂������̓��{�́u���y�l�v�́A�H���������́u���������v�Ƃ��Ċ��}�����B�����͂��ɂ́A����܁i�R�{�����܁|PHP���c�j����܂��邱�ƂƂȂ����B ���̏܂̑I�l�ψ���\�́A�L���ȉ�U�w�҂ŁA�ŋ߂�������̃x�X�g�Z���[�̒��҂ł�����{�V�Ўi�ł���B

�k�C����w�������̋��{�w�́A�܌������ƉH���̊Ԃł̋c�_�̂��߁A���邢�͂܂����F�[�o�[�����҂̎��R�ȋc�_�̏�Ƃ��āA���J�́A�����I�ȃz�[���y�[�W�� 2004�N1���ɊJ�݂����B����܂łɁA40�ȏ�̘_�l�����Ă���A���̂�����20�͐܌���������̂��̂ł���B�������A�H���̑�����́A����܂� �ɉ��̘_�l�����Ă��Ȃ��B��O�I�ɁAVoice�Ƃ�����͂�PHP���c����ɂ���G���̑Βk�L�������邪�A���̓��e�͂܂����������Ċw��I�Ȃ��̂� �͂Ȃ��A���I�Ő����I�Ȃ��̂ł���B

�@�@�O�u���������Ȃ��Ă��܂��܂������A�܂��́A�n�C�f���x���N��w�}���ق�K�₵�����ʂł��B���̎ʐ^����w�}���ق̐���ł����A�����������1F�̉� �ɂ� ����Z���^�[�ŁA��L�i1�j�̎���[���������Ƃ���A����́i1�j�ɂ́A�i���̕����茳�̖{�����đ������Ă���܂����B����ɂ��A�n�C�f���x���N�� �w�̑������́A

| 1900�N |

��w�}���� |

��50,000�� |

| �e������ |

�s�� |

|

| 2004�N |

��w�}���� | ��350���� |

| �e������ | ��350���� |

�Ƃ̂��Ƃł����B�i�c�O�Ȃ���A���̃~�X�ŁA�T�������̏������R�炵�܂����B�j

���݂̃n�C�f���x���N��w�ɂ͐}���قƊe�����������v���Ď���700�������̑���������܂��B����̓x�������ɂ���h�C�c�����}���ق�500���������� �K�͂ł��B

�@�@����ɑ��A1900�N�A�܂胔�F�[�o�[���ϗ��_���ɂ��Č�����i�߂Ă������́A��w�}���ق��������킩��܂��A�킸�����݂�1/70�̋K�� �� �������ɂ����܂���B���Ȃ݂ɁA1999�N���_�Ńn�C�f���x���N��w�̊w��������28,000�l�ł���ƁA�� �w���Љ��ZDF�̃r�f�I�ł͌����Ă��܂� ���A���̐��́A1889�N�ɃC�F���l�b�N���n�C�f���x���N��w�ɏA�C�������́A�n�C�f���x���N�S�̂̐l���Ɠ����ł��B1)�i���݂̃n�C�f���x���N�̐l���͖�14���l�ł��B�j1900�N���̊w�� ���͂킩��܂��A�l�����炵�đ����Ă�2000�`3000�l���x�ł͂Ȃ��ł��傤���B������ɂ���A ���F�[�o�[�����̃n�C�f���x���N��w�́A�}���ق̑��������猩�āA�����ɔ�ׂ�Ό������Ƃ��Ă͂͂邩�ɗł����B�Ȃ��A�x��������w�Ƃ̔�r�ɂ� �ẮA�����ł͏��邱�Ƃ��o���܂���ł����B(��r�̂��߁A�H�����̍ݐЂ���X�ی���w�̕����}���ق̑����������Z��HP�ɂ��鎑���ɂ��ƁA2001�N7�����_��55,000���ł���A1900�N�����̃n�C�f���x���N��w�}���ق��������������Ȃ��Ă��܂��B�H�����͂ǂ����ŁA�X�ی���w�̐}���قɎ��������Ȃ��̂Ŕ��_���ł��Ȃ��A�ƌ���Ă��܂������A����͂��Ă͂����Ȃ�������̌��{�ł��傤�B)

�@�@2�Ԗڂ̎���ł���A�n�C�f���x���N��w�}���قɂ�����A�p���ɂ��Ăł����A����ɂ��Ă�"Abteilung Handschriften und Alte Drucke"�i��e�{�ƌÂ�����{�̏��Ɂj�ɍs���A�ƌ����܂����B�i���������Ɖ������炢����Ă���悤�Ȉ�ۂ�������邩���m��܂��� ���A���� �Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A���{����킴�킴����Ă������D���̕��O�҂ɁA�n�C�f���x���N�ʼn�������X�͗�O�Ȃ��ƂĂ��e�ł����B���̌Ñ��̓�����w�}���قł́A�� �����[����d�b�Ŗ₢���킹�E�\�����݂����Ă���łȂ��ƁA���O�҂͒��ɓ���Ă��ꂳ�����Ȃ��悤�ł��B�Ȃ�Ƃ����Ⴂ�I�j��L��Abteilung�ɍs ���A�����̎i���̐l�Ƙb���܂����B�����ɁA�p���Ɋւ��Ă�"nur wenig"�i�قƂ�ǂȂ��j�Ƃ����ł����B�����J�^���O���������������ƌ����A���̎i���̐l���A�J�^���O�R�[�i�[�܂ŘA��čs���Ă���āA�Y���� ���܂ŏo���Ă���܂����B���ꂪ�E�̎ʐ^�ł��B

�@�@���̃J�^���O�������������ʂ��ȉ��̒ʂ�ŁA����350�������ւ錻�݂̃n�C�f���x���N��w�}���قł��A�p���̑����J�[�h�͂킸��11�킵������ �܂���ł����B

1. Coverdale ����1535�N�̃t�@�N�V�~���Ł@1975�N�o��

2. Geneva ����1560�N�̃t�@�N�V�~���Ł@1969�N�o��

3. 1599�NLondon Christph. Bakrer�ʼnp���A�l�܂��

1659�N8���A���o�ŎД�

4. �Ԓ��1611�N�Ł@1903�N�����h���o��

5. �p���@�����h��1659�NJohn Field and Henry Hills�o��

6. �����i���Ԃ�Ԓ��j1612�N�AThe Book of common prayer 1611�N�����h���ARob. Parker�o��

�@�i���Ԃ�Robert Barker �̊ԈႢ�j

7. �p���A1717�N�I�b�N�X�t�H�[�h

8. �p���A1746�N���C�v�`�q

9. �p���A1804�N�����h���i�P���u���b�W1804�N�A�����h��1814�N�j

10. �p���A�Ԓ��A1823�N�P���u���b�W

11. �p���A1855�N�j���[���[�N

1 2 |

3 4 |

5 6 |

7 8 |

9 |

10 11 |

�@�@��L�̑������猩�āA���F�[�o�[�̎���ɁA�I���W�i���̉p�������邱�Ƃ́A�H�������r�F�C���ɏ����Ă���悤�ɁA�����҂Ȃ猩�ē��R�Ƃ����� ���̂ł͂Ȃ��A��������邱�Ǝ��̂����ɍ���ł������A�Ƃ������Ƃ��M���܂��B���݂ł̓t�@�N�V�~���Łi�{����������ɕ������ďo�ł������́j�����݂� �Ă��܂����A1900�N��������Ȃ��̂͂���܂���ł����B

�@�@�Ƃ������ƂŁA�����̖ړI�ł���A���F�[�o�[�����̌������𐄒肷��Ƃ����Ӗ��ł́A�قڗ\�z�ʂ�̌��ʂ邱�Ƃ��ł��܂����B�������Ȃ���A�b �͂����ł͏I��炸�A�v�������Ȃ��W�J�������܂��B�J�[�h�̒��́A3�ԁA1599�NChristph. Barker�łƂ����̂��A����������܂����B���̐����͂���܂ł̒����ł�1�x�����ڂɂ������Ă��Ȃ����̂ł��B�������A1599�N�Ƃ����̂̓G���U�x �X�����̎����ł��B�M �҂̑O�e�ł́A�u�R�����g�T 7.20��"vocation"�Ɩ�������̗�O�����Ƃ͂ǂ̐������v�Ƃ������̉�����ۗ��Ƃ��܂������A�ǂ���炱���Ɂu�����̎� Leitfaden�v�����ꂽ�悤�ł��B

�@���{�ɖ߂��Ă���A�ȑO���肵�Ă����AAlfred W. Pollard��"RECORDS OF THE ENGLISH BIBLE"2�j������ �Ē��ׂ܂����B���̏��Ђ́A�c�쌚�O���̖{3)�� ���ŁA�u�����̉p���̗��j�ɂ��ĕW���̋��ȏ��v�Ƃ��ďЉ��Ă�����̂ł��B����� ���AChristph. Barker �́A���m�ɂ� Christopher Barker �ŁA�G���U�x�X�����̎���ɁA�����̐������܂ފe�������̈����Ɛ肵���o�ŏ���������ł��B���̑��q���ARobert Barker�ŁA�Ԓ��̈���͂��̑��q�̎�ɂ����̂ł��B���q�̕��́A��ɗL���ȁu���������v�Ƃ�����A�����i���[�Z�̏\���́u����������Ȃ���v�� not�𗎂Ƃ��āu����������v�ɂ��Ă��܂������́j�������N�����A���̔������������Y�����܂��B4�j����Pollard�̖{�̒��ɁA���e��Barker�̕� ���A1575�N6��9���ɁAJugge�Ƃ����ʂ̈�����iBarker�̑O�Ɍ����������Ă����j�ɂ��ĂāA���������̈���̓Ɛ茠�邱�Ƃ��ł������� �ɂ��Ă̊��ӏ�iBarker's satisfaction to Jugge�j�����^����Ă��܂��B���̈ꕔ���摜�ŏЉ�܂��B�iPollard�̐��m�Ȗv�N�͕s���ł����A�o�ҏW�p���쌠���v��50�N�A�͐�Ă���� ���f���� ���܂��B�j

Barker�i���j�͂����ŁA�������������Ƃ���2��ނ̐����̈���Ɛ茠���ƌ����Ă��܂��B1�́A������W���l�[�u����1560�N�łł��B���� ��� ���A�t�����X�̓�����������ł���AThomas Vautrolier�������������Ă���A�u���e���ꂩ��ꂽ�p���v�ł��B����1575�N�Ƃ����^�C�~���O�ł́A�܂������X�E�h�D�G�̃J�g���b�N ���͑��݂��Ă��܂���B���ꂱ���܂��Ƀ��F�[�o�[�̌����A�u�G���U�x�X���̃C�M���X������̋{��p�����i�����j�v�ł��傤�B�G���U�x�X�́A Barker�ɁA�F�X�ȍ�����̋V���p�ɁA�傫�������ς�������̐�������������Ă���悤�ł��B���̈Ӗ��ŕ����ɂȂ��Ă�����̂Ǝv���܂��B�� ���A�n�C�f���x���N��w��1599�N��Barker�Ő������A�W���l�[�u�����ƃ��e���ꂩ��̉p��̂ǂ���Ȃ̂��́A���������Ă��Ȃ��̂ł킩��܂��� ���A�^�C�g�����猩�āA�W���l�[�u�����Ƃ͈قȂ���̂ł���\���������Ɣ��f���Ă��܂��B�܂���̉ӏ��̖�ꂪ"vocation"�ɂȂ��Ă��邱�� ���A�A����n�C�f���x���N��w�}���قɃ��[���ōĖ₢���킹���Ċm�F���܂����B

�@�@�u�G���U�x�X���̃C�M���X������̋{��p�����i�����j�v������Barker�ł̃��e���ꂩ��̉p���ł���A�Ƃ����̂���薾�ؐ��̍��������Ƃ��� �Ē��܂��B�M�҂ɂ��O��̃t�@���N�{�����͎�艺���܂��B�Ȃ��A�܌��_�l���u�u�� �l�v�̒��� �\�\�H���u���F�[�o�[���\�t���v�ᔻ����i�P�|�Q�j�v�Ő܌����́u�܂�A�u�G���U�x�X����̉p��������{��p�����m�����n�v�Ƃ́A�������ꂽ�� ���ł͂� ���A�G���U�x�X�T�����A������̓�����F�����̕Ҏ[���߂����Ȃ���A������点�ċ{��Ŏg���Ď����Ă����A����{�쎄�Ɣł̐����ł͂���܂����B�v�� �������������Ă��܂����A���̉����������ɋ߂��������ƂɂȂ�܂��B�Ȃ��A�H�����́u�c�c���̋���ׂ��w�W���l�[�������x���w�G���U�x�X��������� �p��������̋{��p�����x�ƌĂсA�܂��J�g���b�N�����ƕ��ׂāw�����K�[�^�ɂȂ���čĂсgvocation�h�ɖ߂��Ă���x�ȂǂƏ̂���̂͂قƂ�Ǎl ������������Ȃ̂ł��邪�v�Ə����Ă��܂����A�����́A��L��Barker�̎莆�ɂ�����悤�Ɂu������p�B�v�̈�������A�W���l�[�u�������ʂɈ���� �Ă����̂ł���A�����炭�͂��̈ꕔ�͋{��ł��g�p���ꂽ���̂ƍl�����܂��B�܂��A���łɌ����Ă����A�W���l�[�u�������̂��A1576�N�ɁA Lawrence Tomson�ɂ������ł��o�ł���Ă��܂��B5) 1557�N�ŃW���l�[�u�V�����W���l�[�u�����ł͂Ȃ��ʕ��Ƃ��ċ�ʂ���H�����̗���Ȃ�A����Tomson�ł����R�ʂ̂��̂Ƃ� �Ĉ����ׂ��ł���A��������Ɓu�G���U�x�X������i1558-1603�j�ɂ͐V���Ȑ����͎O��ނ����o����Ă��Ȃ��B�v�Ƃ����H�����̎咣�͂����ł����� �������N �����Ă��܂��܂��B������ɂ���A1���������\���������Ă��Ȃ��̂́A���F�[�o�[�łȂ��H�����̕��ł���͖̂��炩�ł��B

�@���_�Ƃ��āA

�i1�j ���F�[�o�[�͑���5�����Ƃ��������̃n�C�f���x���N�̍����ɔ�r����ΗȌ������Ō�����i�߂Ă���

�i2�j ����ɓ����́A�p���̃I���W�i�������邱�Ƃ͔��ɍ����

�i3�j ����ɂ��ւ�炸�A�����̐����w�҂ł���قƂ�ǎQ�Ƃ��Ă��Ȃ��悤�ȉ�����p�̐����̗ނ܂Œ������Ă���

�i4�j ���R�̂��ƂȂ���AOED�ȊO�̉p���̎������Q�Ƃ��Ă���iOED�̕����\�ɂ��A�{�����ɂ����́uBarker�ł̃��e���ꂩ��̉p���v�͍ڂ��� ���܂���j

�Ƃ������Ƃ������邩�Ǝv���܂��B��X�́A���́u�m�̋��l�v�ɂ�����x�X�q������Čh�ӂ�\���ׂ��ł��傤�B

�@�@���ɃV�����t�^�[�����Ƃ̖ʉ�ɂ��Ăł��B�����͊w���Ƃ̖ʒk���l �܂��Ă��邨�Z�������A1���Ԃقǂ̎��Ԃ������Ă��������܂����B

�c�O�Ȃ���h�C�c��̕������͂����Ȃ藎���Ă����̂ŁA�����̘b����邱�Ƃ̔������炢�����c���ł��Ă��܂���ł����B�����ŁA�A����A���Ȃ�ɕ��� ��������Ƃ��ȉ��̂悤�ɂ܂Ƃ߂āA�Ċm�F�����肢���܂����B

�E�����҂͂��ׂĂ�1���������Q�Ƃ��邱�ƂȂǁA�܂��s�\�ł���A���̂��ƂŒN�����F�[�o�[����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�E�܂����F�[�o�[�̎����̈������́A�����܂Ŕނ̊S�ɉ�������ʓI�ȂƂ炦���ł��邪�A���̂��Ƃ͔ގ��g��������Ɛ������Ă��邵�A������莋����� �� �ԈႢ���B

�E�H�����̘_���͎Љ�w�G���ɍڂ��Ă����̂��L���͂��Ă���B�H���_�����̗p�����G���̕ҏW���ɖ�肪����Ǝv���B

�E���F�[�o�[���ϗ��_���������Ă�������́A�ނ͑�w���x�E���Ă������A�n�C�f���x���N�𗣂�ă}���A���l�ƃC�^���A�𗷂��Ă����肵���B���������ăn�C �f���x���N��w�̌����� �����ϗ��_���̌������łȂ����Ƃɂ͒��ӂ��ׂ����낤�B

�E���Ђɂ�錤�������A���F�[�o�[�ɂƂ��ẮA�����̃n�C�f���x���N��w��E�E�g�����`���Ƃ́u�m�I�T�[�N���v�̂��������A�������Ƃ��Ă͏d�v���� ���� ���낤�B

�E�H���{�̂悤�Ȃ��̂́A�����炪�����Α����قǁA�������Ă��̖{��L���ɂ��Ă��܂��Ƃ��낪�����Ēɂ��y���ł��ˁB

�E�ϗ��_���̕����ɂ��ẮA�}�b�N�X�E�v�����N��������Lehmann��Mattison���ڂ����B�܂����ɂ��ꂽ���̂͂Ȃ����A�K�v�Ȃ�₢���킹�� �݂�Ƃ����B

�i������͋A����̒����ŁA��V�����t�^�[�����̊��Ⴂ������A1993�N�ɁAHartmut Lehmann and Guenther Roth,ed,Weber's Protestant Ethic-Origins,Evidence, Contexts, Cambridge Univ.Press, 1993�@�Ƃ��Č�������Ă��܂����B���ݎ����ł��B�j

�E�܌��������̘_���Ō�����W�����Ă��邱�Ƃ͂��C�̓łł��B

����ɑ��A���������߂ăR�����g�������������Ă����������̂��A���L�̃��[���ł��B�i2004�N10��9����M�j

Sehr geehrter Herr Takashi,

ich danke Ihnen für Ihre Mitteilung über das Ergebnis Ihres Besuches an der Universität Heidelberg, möchte aber zur Klarstellung unseres Gesprächs Folgendes bemerken:

1. Man muss zwischen "Betrug" und "Irrtum" unterscheiden. Betrug liegt dann vor, wenn ein Autor vorsätzlich Quellen fälscht oder seine Leser in anderer Weise bewusst hinters Licht führt. Ein Irrtum liegt dann vor, wenn ein Autor Quellen falsch interpretiert oder aber für sein Thema wichtige Quellen übersieht. Irrtümer unterlaufen allen Wissenschaftlern, deshalb ist der wissenschaftliche Fortschritt abhängig von dem Wechselspiel zwischen Vermutung und Widerlegung (conjections und refutations). Dass ein Autor eine Auffassung vertritt, die sich später als irrtümlich erweist, ist das Normalste in der Wissenschaft. Dass man zwischen Betrug und Irrtum zu unterscheiden weiß, gehört zu den elementarsten Kenntnissen eines jeden ernstzunehmenden Forschers. Dass dies der von Ihnen kritisierte Autor offenbar nicht weiß, spricht nicht gerade für ihn.

2. Weber hat gegenüber den Narrativisten in der Geschichtswissenschaft, also gegenüber jenen, die glaubten, man könne vollständige Beschreibungen in Gestalt von Erzählungen geben, in aller Schärfe betont, dass wissenschaftliche Erkenntnisse auch in der Geschichtswissenschaft nur unter speziellen einseitigen Gesichtspunkten möglich sind, die durch Wertbeziehungen konstituiert werden. In diesem Sinne verstand er seine Studie über den asketischen Protestantismus von Beginn an als einseitig. Diese Einseitigkeit schlägt sich natürlich auch in der Auswahl des Stoffes nieder. Dies nicht zu berücksichtigen zeigt, dass derjenige, der dies als Kritikpunkt ins Feld führt, die Webersche Methode nicht verstanden hat.

3. In der Zeit von 1898/99 bis zu Beginn des Jahres 1904, in der Max Weber aufgrund gesundheitlicher Probleme praktisch arbeitsunfähig war, hielt er sich immer wieder außerhalb Heidelbergs auf, u.a. nahezu ein ganzes Jahr, zusammen mit seiner Frau, in Italien. Es ist deshalb völlig unklar, wann er welche Bücher für welche Forschungsinteressen las und vor allem, wo er dies tat. Zudem liegt zwischen der Veröffentlichung des 1. Teils der Protestantismusstudie und dem 2. Teil seine Amerikareise, die er nicht zuletzt dazu benutzte, auch Literatur für den noch nicht veröffentlichten Teil in mehreren College-Bibliotheken einzusehen. Man muss also bei der Frage, welche Quellen er tatsächlich im Original benutzte, vorsichtig sein.

4. Niemand, der eine größere, zumal vergleichende Studie schreibt, ist in der Lage, nur Quellen aus erster Hand zu benutzen. Immer ist man auch auf Gesamtdarstellungen anderer angewiesen. Dies galt auch für Weber, etwa wenn er sich auf Gesamtdarstellungen von Theologen stützte. Zudem gab es in Heidelberg schon vor der Jahrhundertwende einen regen intellektuellen Austausch, z.B. zwischen Ernst Troeltsch, Georg Jellinek und Max Weber, der sich dann nach der Jahrhundertwende durch die Gründung des Eranoskreises noch verdichtete. Auch dies muss man, wenn man die Weberschen Studien richtig einschätzen will, berücksichtigen.

5. Die Historisch-kritische Max Weber-Gesamtausgabe wird demnächst die ursprüngliche Studie über die Protestantische Ethik zusammen mit den Antikritiken in einer kommentierten Ausgabe präsentieren. Dabei wird in jedem einzelnen Fall nachgewiesen, auf welche Quellen sich Max Weber stützte.

Ich bin ziemlich sicher, dass sich dann der Angriff des japanischen Kollegen auf die wissenschaftliche Seriousität Webers als völlig abwegig erweisen wird.

Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie Ihre Mitteilungen auf der Homepage entsprechend korrigierten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Wolfgang Schluchter

P.S. Der Aufsatz von Herrn H., den Sie mir zeigten, wurde in der Zeitschrift für Soziologie veröffentlicht, nachdem er von der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie abgelehnt worden war, Die Zeitschrift für Soziologie ist aber eine seriöse Zeitschrift, die den Aufsatz immerhin so interessant fand, dass sie sich für die Publikation entschied. Wir fanden dies nicht!

�i���{���F���ӂ͕M�ҁj

�e���Ȃ�^�J�V�A

�n�C�f���x���N��w�K��̐��ʂɂ��ĘA�����Ă����������ӂ��܂��B�����A��X���b�������Ƃm�ɂ��邽�߂ɁA���̂悤�ɃR�����g���܂��B

1. �u���U�v�Ɓu��T�v�͋�ʂ��Ȃ�������܂���B�u���U�v�Ƃ́A���҂��̈ӂɎ�������₂��邩���邢�͓ǎ҂����̎������Ԉ���ė�������悤�ɓ������Ƃ� ���B����ɑ��u��T�v�Ƃ́A���҂��������Ԉ���ĉ��߂��邩�A���邢�͂��̒��҂̃e�[�}�ɂƂ��ďd�v�Ȏ��������������Ƃł��B��T�͂��ׂĂ̌����҂��o �����邱�Ƃł���A����̂Ɋw�p�Ƃ����̂́A���_�Ƃ���ɑ��锽���i�p��� conjection �� refutations�j�̌J��Ԃ��ɂ���Đi��ł����܂��B���钘�҂����錩�����x�����A��ɂ��ꂪ���Əؖ�����邱�ƁA����͊w�p�̐��E�ł͓���I �Ȃ��Ƃł��B���U�ƌ�T�̈Ⴂ�𗝉����邱�Ƃ́A�^���Ɋw��Ɏ��g�ތ����҂́A��{�I�Ȓm���̈�ł��B���Ȃ����ᔻ���Ă��钘�҂��A���̂��Ƃ𖾂炩 �ɗ������Ă��Ȃ��̂ł���A�Ȃɂ���������A�ł��B

2. ���F�[�o�[�́A���j�w�҂̒��̋L�q��`�ҁA�܂肠����j�̂̊��S�ȏ��q�Ƃ������̂��\�ł���ƐM���Ă���҂ɑ��A���̂悤�Ȑh煂Ȕᔻ�������Ă� �܂��B�܂�A�Ȋw�I�ȔF���Ƃ������̂́A���j�w�ɂ����Ă��܂��A������ʂȈ�ʓI�ȏd�ݕt���ɂ���Ă̂݉\�ɂȂ�̂ł���A���̏d�ݕt���͂��܂��܂� ���l�̑��݊W�ɂ���č��o����Ă���̂ł���ƁB���̈Ӗ��ɂ����āA���F�[�o�[�͔ނ̋֗~�I�v���e�X�^���e�B�Y���ɂ��Ă̌������ŏ������ʓI���� �������Ă��܂����B������������ʐ��́A���R�̎��Ȃ���A�����̑I���ɂ����Ă�����Ă��Ă��܂��B���F�[�o�[�̕��@�_�𗝉������A���������ᔻ�������o�� �l�ɂ́A�����̎�����l�����ׂ����Ƃ��킩���Ă��Ȃ��̂ł��B

3�D1898�A99�N����1904�N�̏��߂܂ŁA�܂�}�b�N�X�E���F�[�o�[�����N��̖��Ŏ����㓭�����Ƃ��ł��Ȃ��������A�ނ͍ĎO�Ďl�n�C�f���x�� �N�𗯎�ɂ��Ă��܂��B���ɂق�1�N�߂��Ȃ̃}���A���l�ƈꏏ�ɁA�C�^���A�ɑ؍݂��Ă��܂��B����́A���A�ǂ�ȏ��Ђ��ǂ̂悤�Ȍ�����̊S�Ŕނ��ǂ� ���̂��́A�܂����������ĕs���ł��邵�A�Ƃ�킯�ǂ��ł�����������͑S�R�킩��܂���B����ɂ́A�v���e�X�^���e�B�Y�������̑�1���Ƒ�2���̏o�ł̊� �ɁA�ނ̓A�����J�𗷂��Ă��܂��B���F�[�o�[�͂��̗��ɂ����āA�܂���������Ă��Ȃ����������̂��߂ɁA������(�A�����J��)��w�}���ق�K�₵�A������ �����������p���Ă��܂��B�����̎����A���F�[�o�[���ŏ��ɂǂ̂悤�Ȏ����𗘗p�����̂��Ƃ����₢�ɑ��ẮA�T�d�ł���ׂ��ł��B

4�D�͈͂̍L���A�Ƃ�킯��r(�����A�Љ�)�I�Ȍ������������҂ɂƂ��āA���ׂĂ̎����ڂɗ��p���邱�ƂȂǕs�\�ł��B���������������ł́A��ɑ� �l�̎�ɂ��T���I�ȏ��q�ɗ����Ă��܂����B���̂��Ƃ̓��F�[�o�[�ɂ����Ă͂܂�A�Ⴆ�A�_�w�҂ɂ��T�����Ɉˋ������肵�Ă��܂��B����ɉ����āA�n �C�f���x���N�ł́A20���I���n�܂�O�Ɋ��ɁA�G�����X�g�E�g�����`�A�Q�I���O�E�C�F���l�b�N�����ă}�b�N�X�E���F�[�o�[�̊Ԃł̊����Ȓm�I�𗬂��s��� �Ă��܂����B�����20���I�ɂȂ��Ă���A�G���m�X�E�T�[�N���̑n���Ƃ����`�ł���ɔ��W�������̂ƂȂ�܂����B�����������������A���F�[�o�[�̌����� ���ɕ]�����鎞�́A�l�����ׂ��ł��B

5�D���j�I�Ȏj���ᔻ��������ꂽ�}�b�N�X�E���F�[�o�[�̑S���삪�A�ᔻ�ɑ��锽�ᔻ�̒��ߕt���ŁA���������o�ł���A���̒��Ńv���e�X�^���e�B�Y���� �ϗ��Ɋւ��ẮA�G��I�Ȍ����ɂ��Ė��炩�ɂ����ł��傤�B���̒��ł́A���ׂĂ̌X�̎���ɂ��āA���F�[�o�[���ǂ̂悤�Ȏ����Ɉˋ������������� �����ł��傤�B���͓��{�̌����҂ɂ��A���F�[�o�[�̊w���̐^�����ɑ���U�����A����ɂ���āA�܂������I�O��Ȃ��̂ł���Əؖ�����邱�Ƃ��m�M ���Ă��܂��B

��L�̂悤�ɁA���Ȃ��̃z�[���y�[�W��ł̕�������Ă���������ƍK�r�ł��B

�h��

���H���t�K���O�E�V�����t�^�[

p.s.

���Ȃ��������Ă��ꂽ�H�����́i�h�C�c��j�_���́A�u�Љ�w�G���v�Ɍf�ڂ���܂����B�ނ͂܂��u�P�����Љ�w�E�Љ�S���w�G���v�Ɍ��e����������Ōf �ڂ�f���A���̌�u�Љ�w�G���v�Ɏ��������̂ł��B�u�Љ�w�G���v�͂Ƃ͂����܂Ƃ��ȎG���ł����A���̘_�����Ƃ������͋����[���Ɣ��f���A�f�ڂ����肵���� �ł��傤�B��X�͂����͎v���Ă��܂��B

�i��w�K�⎞�����łȂ��A��L�̂悤�ɏڍׂȕ⑫�����܂Ŋ�e���Ă����������V�����t�^�[�����ɁA���߂Ă����Ɍ����ӈӂ�\���鎟��ł��B�j

�@�@�Ō�ɁA�A��̔�s�@�̒��Ō������A�v�������Ȃ��u�����v�ɂ��� ���āA���̘_�l���I���܂��B PHP�������́u�R�{�����܁v�̐R������\�ł���A�{�V�Ўi���̃G�b�Z�C�ł��B�Ȃ�ƁA���c�ɒ������O�ɁA���R��Ɏ����JAL�̋@����SKYWARD�� 2004�N9�����ɂ���͍ڂ��Ă��܂����B���́A�u�l�Ɂw������x�Ƃ������Ɓv�Ƃ����G�b�Z�C�ɂ��ƁA�}�b�N�X�E���F�[�o�[�́u�w�E�̒���ł� �����Ƃ́A ���d�Řb���Ă͂����Ȃ��v�Ɛ����Ă��邻���ŁA����ɂ��ė{�V���́A�̂̃h�C�c�͂����������̂��A�Ƃ����Ԃ�������������̂������ł��B����Ń��F�[ �o�[�̍l�����ɔ�����������[sic]�H���{��ǂ�Œɉ��������̂������ł��B�܂�A�{�V���̒����I�^�₪�������Ă����A�Ƃ������Ƃ炵���ł��B

�@�@�R�{�����܂����������������������ł����A�܂��o�������o�����ŁA���̒Ⴂ�m�I�����������ɖ\�I�����G�b�Z�C�ł����B��������܂��܃h�C�c�A��̔� �s �@�̒��Ŕ�������Ƃ́A�܂��Ɂu�V�ԉ��X�v�Ȃ̂�������܂���B�i�����t�����N�����Ȃ݂ɁA�V�[��ۗ��Ƃ������̂̑��݂�M����悤�ɂȂ��Ă��܂����B �o�p�j������ǂ܂�Ă�����ɂ́A�����܂ł��Ȃ��ł��傤���A���F�[�o�[�́u�w�E�̒���łȂ��� �Ƃ́A���d�Řb���Ă͂����Ȃ��v�ȂǂƂ́A��x�������Ă��܂���B���F�[�o�[�́A�����̍u�d�Љ��`�҂̘A�����A��w�̋����Ƃ�����������𗘗p���āA�w �� �Ɏ����̐����I�M��������̂��������ᔻ���܂����B���̂��Ƃ�{�V���͌���������̂Ǝv���܂��B�i1�j���F�[�o�[�����������̂���������Ɍ�����i2�j �Ȃ������̂��ƂŃ��T���`�}�����������i3�j���̊�����H���{�̃f�^�����ȓ��e�Ŗ����A�Ƃ����Ӗ��ŁA�{�V�����H�����Ƃ܂��������ނ��Ǝv���܂��B �������A�Љ�Ȋw�̗����A�ƌ����Ӗ��ł͂���ɒ�x���ł��B�����炭��w�̈�ʋ��{�̎Љ�w�ŁA����ȓ��e�̊������|�[�g�������Ă��A�܂��P�ʂ����� ���Ȃ��ł��傤�B�قƂ�ǏЉ�鉿�l���Ȃ��G�b�Z�C�ł������A�H���T�C�h����̔����Ƃ��ċM�d�͋M�d�Ȃ̂ŁA�����Ė{�_�l�̖����ŏЉ������ł��B

�ȏ�

�r��

1) F�EW�E�O���[�t�A�u�n�C�f���x�� �N�ɂ�����A���O���T�N�\�������̓`���v�A���w�@��w�o�ʼn�A�[��q�N�AF�EW�E�O���[�t�Ғ��u���F�[�o�[�E�g�����`�E�C�F���l�b�N�@�n�C�f���x���N�ɂ� ����A���O���T�N�\�������̓` ���v�A 2001�N�Ɏ��^���Q�ƁB

2) Alfred W. Pollard, "Records of the Englsih Bible, the documents relating to the translation and publication of the bible in English, 1525-1611",Oxford University Press, 1911

Reprint: Wipf and Stock Publishers, 2001

3) �c�쌚�O�A�u�����Ƃ��Ă̐V���v�A�������[�A1997�N

4) Barker�e�q�ɂ��ẮA�hRobert Barker, Printer to Queen Elizabeth I�h�Ȃǂ��Q�ƁB

5) "The Geneva Bible" ���Q�ƁB